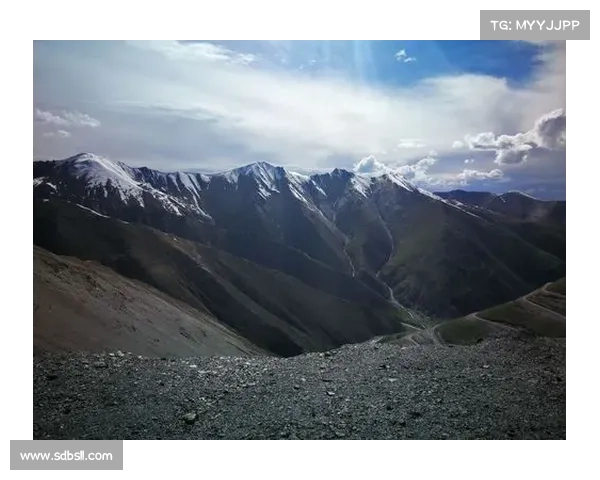

318国道东达山垭口,海拔5130米的寒风中,一辆挂着川A牌照的五菱宏光被游客团团围住。车尾贴着“穷游西藏”的褪色车贴,挡风玻璃裂着蛛网纹,驾驶座上的老张啃着半块压缩饼干,对举着单反相机的牧马人车主笑道:“这车拉萨二手市场八千块买的,连防滑链都没带!”围观人群不知道的是,这样的场景正在颠覆一个延续二十年的谎言——西藏交通局最新报告显示,今年穿越丙察察的车辆中,每三辆就有一辆是轿车,甚至有纯电车挂着充电宝完成滇藏线穿越。

被雪域吞噬的越野车神话

拉萨八廓街的“风马旗”租车行里,老板扎西的记账本藏着惊天秘密:五年前租霸道越野车要排队半个月,如今最抢手的却是五菱宏光。“去年有个浙江小伙开比亚迪F0进藏,底盘刮得火星四溅,最后用三瓶甜茶贿赂道班工人,焊了块铁皮继续开到珠峰。”扎西摸着转经筒说这话时,窗外一辆粉色奥拓正轰鸣着冲过减速带,车尾贴着“318此生必驾”的标语。

西藏公路的进化速度远超想象。曾经的通麦天险,悬崖边的烂泥路吞噬过上百辆越野车,如今五座跨江大桥让这段路比城市快速道还平坦。但某些人显然不愿让神话破灭——某自驾俱乐部仍在兜售“进藏必改清单”,从三万八的氮气减震到五千块的底盘装甲。直到上个月,一辆改装牧马人在安久拉山自燃,消防员从废墟里挖出印着“专供进藏”的劣质护板,这场骗局才被撕开一角。

暗冰、机械与人性:高原上的生死三重奏

第一幕:幽灵般的黑冰

那曲交警队的档案室里,存着一段毛骨悚然的监控视频:去年二月,一辆沪牌奔驰在看似干燥的柏油路上突然打横,像被无形的手推向悬崖。法医在刹车痕旁发现了透明冰晶——这就是藏北高原的“暗杀者”,海拔5000米阳光下的黑冰。沈阳退休教师老刘逃过一劫,只因他出发前听了修车工的话:“防滑链要买带狼爪钉的,贵的那款能啃进冰层。”

第二幕:涡轮增压的背叛

上海白领李薇的进藏梦碎在米拉山口。她的奔驰GLC突然熄火,仪表盘弹出“海拔5013米,系统强制保护”。维修工用藏刀撬开油箱盖的瞬间,积蓄的高压汽油喷出三米远。“涡轮增压车在这儿就像哮喘病人,”老师傅叼着烟说,“自吸发动机反而像老牦牛,喘着粗气也能往上蹭。”

第三幕:甜茶换来的救命绳

羌塘无人区的救援江湖里,流传着两个极端故事:某网红陷车后被索要八万拖车费,最终是路过的牧民甩来牦牛绳,用三句藏语咒语般喊出“拉!拉!拉!”;另一队广东游客用保温壶里的甜茶“贿赂”道班工人,不仅获赠备用油,还换回一句忠告:“看见经幡绑石头的地方,油门踩到底冲过去。”

藏地车神的生存法则

在川藏线跑了十五年货车的洛桑师傅,膝盖上永远摊着本泛黄的《高原行车手记》。某页潦草写着:“海子山暴风雪,用卫生巾贴大灯取暖”——这荒诞的智慧救过六条人命。他传授的秘籍比任何攻略都魔幻:

- 遇到牦牛拦路别按喇叭,撒一把副驾脚下的盐巴,比佛经还管用;

- 检查站递烟不如送红牛,穿迷彩服的小伙可能提前透露塌方消息;

- 备胎要裹三层牦牛皮,零下二十度的钢圈会冻裂手套;

- 下载西藏交警APP不是为了看路况,而是为了听护路队的藏语电台——他们总比导航早半小时知道雪崩。

当短视频里还在炒作“百万豪车征服西藏”时,真正的朝圣者早已看透:能劈开怒江七十二拐的,不是差速锁而是握方向盘的勇气;比防滑链更抓地的,是递给养路工的那壶甜茶。就像那辆五菱宏光雨刮器上绑着的哈达,在海拔5000米的风中猎猎作响——它或许永远不懂什么是“全地形模式”,却深谙雪域高原最古老的生存哲学:轻装,慢行,心怀敬畏。